1-1 ギターを知る ~Play’n IKEBE GUITAR MANUAL~

ギターにはさまざまな種類があり、それぞれの形や音には個性があります。

特徴を知ることで、あなたにぴったりの一本を見つけやすくなるでしょう。

また、ギター各部の名称やチューニング方法を知ることで楽器への理解が深まり、上達がよりスムーズになります。

このページでは、ギターの種類・構造・チューニングについてわかりやすく解説します。

まずは基本を押さえて、楽しいギターライフを始めましょう!

ギター・ベースの種類

ストラトキャスター

STRATOCASTER

1954年、 フェンダー社が多数のギタリストの意見を元に設計し誕生。その後多くのメーカーに影響を与え続ける、まさしくエレキギターの代表的モデルです。人間工学に基づいたデザインで、お腹や肘など体の当たる部分がえぐられており(コンター加工)ストレス無く演奏できるのが特徴。またトレモロアームがついており、ダイナミックな音程変化を起こすことができます。3つのピックアップで幅広いサウンドを出すことができ、ポップスからロック、ブルース、メタルまで幅広いジャンルで使用されます。数多くのメーカーから、ピックアップ構成やブリッジの仕様などが異なる様々なストラトキャスター・タイプのギターが発売されており、1万円ぐらいの低価格のものから、熟練職人による高額なモデルまで数多くラインナップされています。

レスポール

LES PAUL

エレキギターの王様と言っても過言ではない、ストラトキャスターと並ぶエレキギターの代表的モデル。1952年にギブソン社が発売を開始し、現在一般的になっているレスポールの仕様は1958年に完成しました。ヴァイオリンのようなアーチ状のトップを持つボディはマホガニーとメイプルと言う異なる特徴を持つ複数の木材を重ねて作られ、そこに接着されたネックは角度を付けられたヘッド部分を持ちます。パワーがありノイズが少ないハムバッキングピックアップの特徴とあいまって、太く豊かなサウンドと伸びやかなサスティンを放ちます。特に音を歪ませて使用する音楽に好んで使われ、こちらも数多くのメーカーから同仕様のモデルが発売されていますが、ギブソン直系のエピフォンには安価なモデルも数多くラインナップされています。

テレキャスター

TELECASTER

1949年、フェンダー社により世界初の量産モデル(当時の名称はブロードキャスター)として誕生した、エレキギターの元祖的モデルです。シンプルなデザインとサウンドが愛され、幅広い愛用者がいます。開発当初ユーザーとして想定されたのはカントリー・ミュージックでしたが、ブルース、ロック、パンクでも幅広く愛用され、ヴォーカリストの使用も大変多いです。そのシンプルでソリッドな構造から硬質でハッキリした音色を持ち、同じシングルコイルでもストラトとは異なる太くてパワフルなリア・ピックアップ・サウンドと、対照的に繊細でマイルドなフロント・ピックアップのサウンドが特徴です。フロントにハムバッキング・ピックアップを搭載したテレキャスター・カスタムを始め、数多くのバリエーションモデルがあります。

SG

1961年、プレイアヴィリティを高めたレスポールの後継機種としてギブソン社より登場しました。 名称のSG (エスジー) はソリッド・ギターの略。側面外周を斜めに削り、レスポールに比べ厚さが薄くなった分非常に軽く、ネックのほぼ全てが飛び出したダブルカッタウェイでハイポジションも弾きやすくなっております。その構造からレスポールよりもすっきりとした低域を持ったクリアなサウンドで、独特のミッドレンジを持つ歪みがバンドアンサンブルに映えるため、主にロック系ギタリストに愛用されています。

ムスタング

MUSTANG

1964年に誕生したフェンダー社のスチューデントモデルです。スチューデントモデルとはいえ、本格的なトレモロユニットや、2ピックアップを備え、ジャガー同様にショート・スケールのネックを持ち、多くのミュージシャン達にも愛用されているギターです。元々は欧米のティーンエイジャーの使用を想定して設計されており、ネックだけでなく全体的にコンパクトな作りになっているので小柄な方や女性でも扱いやすいモデルです。

ジャズマスター

JAZZMASTER

当時レスポールの対抗機種として、フェンダー社が1958年から発売したストラトキャスターの上位機種。柔らかく掛かるフローティングトレモロやプリセットスイッチ、平たい大型のシングルコイル・ピックアップを持ち、太くメロウなサウンドが特徴です。1960年代にベンチャーズ等のサーフィンホットロッド系音楽で一世を風靡。1970年代以降はニューウェーブ、ガレージロック、1990年代以降はグランジやオルタナ系ギタリストにも愛用されています。

ジャガー

JAGUAR

1962年に、様々な機能を搭載したフェンダー 社の最高級モデルとして登場。ストラトキャスターやレスポールよりも短いショート・スケールのネックを採用しています。ヨーク板の付いた専用のピックアップを持ち、ストラトキャスター、テレキャスター以上にエッジの立った鋭く歯切れの良いサウンドが特徴です。1990年代以降はグランジ / オルタナ系ギタリストに使用され、「KC」の愛用でその地位は不動のものとなりました。

フライングV

FLYING V

1958年にギブソン社が発表した、当時の人々の度肝を抜いた変形ギターの一つ。その名の通り「V」を逆にしたようなシンプルかつ攻撃的なシルエットは、まさにロックを体現したかのようなエレキギターの象徴のひとつです。他のギターのように座って太ももの上に乗せて弾いたり、胡坐をかいて弾くことはほぼ不可能。その分、逆に自宅でもストラップを付けて立って弾くことが多くなるので、むしろ上達に繋がるかも・・・?

セミアコースティック・ギター

SEMI ACOUSTIC GUITAR

ほとんどのセミアコには、f ホールと呼ばれる穴が開いているのが特徴で、薄めのボディの中央には木材が通り、左右には空洞のある構造を持っています。中央にソリッド構造があるため、ある程度ハウリングにも強く、ソリッドギター並みのサスティンと音の立ち上がり、そしてアコースティック構造による空気感のあるマイル ドな部分を併せ持っています。かつてはジャズやブルース、フュージョンなどが主流でしたが、今日ではロックでも幅広く使用されています。

フル・アコースティック・ギター

FULL ACOUSTIC GUITAR

いわゆるアコースティックギターと同様、ボディ内部が空洞になっており、一般的にはアコースティックギター並みの厚さもあるボディを持っています。ジャズでよく使用され、柔らかく甘く厚みのある音が特徴です。アンプを通さなくてもそれなりに大きな音が出せますが、アンプを通しての大音量の演奏ではハウリングが起き易いです。なお、エピフォンのカジノは外見的にはセミアコに見えますが、センターブロックが無いためフルアコに分類されます。

プレシジョンベース

PRECISION BASS

1951年、アメリカのフェンダー社で最初に作られたエレクトリックベースが、プレシジョンベースです。この楽器が誕生するまでは、フレットのない巨大なウッドベースこそが 「ベース」であり、このフレットの付いたベースの登場により誰でも正確な音程を取れることが可能になったことから、「プレシジョン(正確)」と名付けられました。シンプルな作りと図太く重いサウンドで、ロックやR&B、パンクなどにも使用されます。

ジャズベース

JAZZ BASS

プレシジョンベースをさらに発展させ、1960年にフェンダー社から発売されました。ミックスバランスを調整できる2つのピックアップを持ち、クリアで芯のあるサウンドから甘いジャズサウンドまで音作りできるオールマイティなキャラクターで、幅広い音楽にマッチします。それほど大柄ではない体格の日本人にはやや大きいボディサイズに思えるかも知れませんが、このボディが生み出す低音ともどもエレキベースの定番として外せないモデルです。

各部の名称

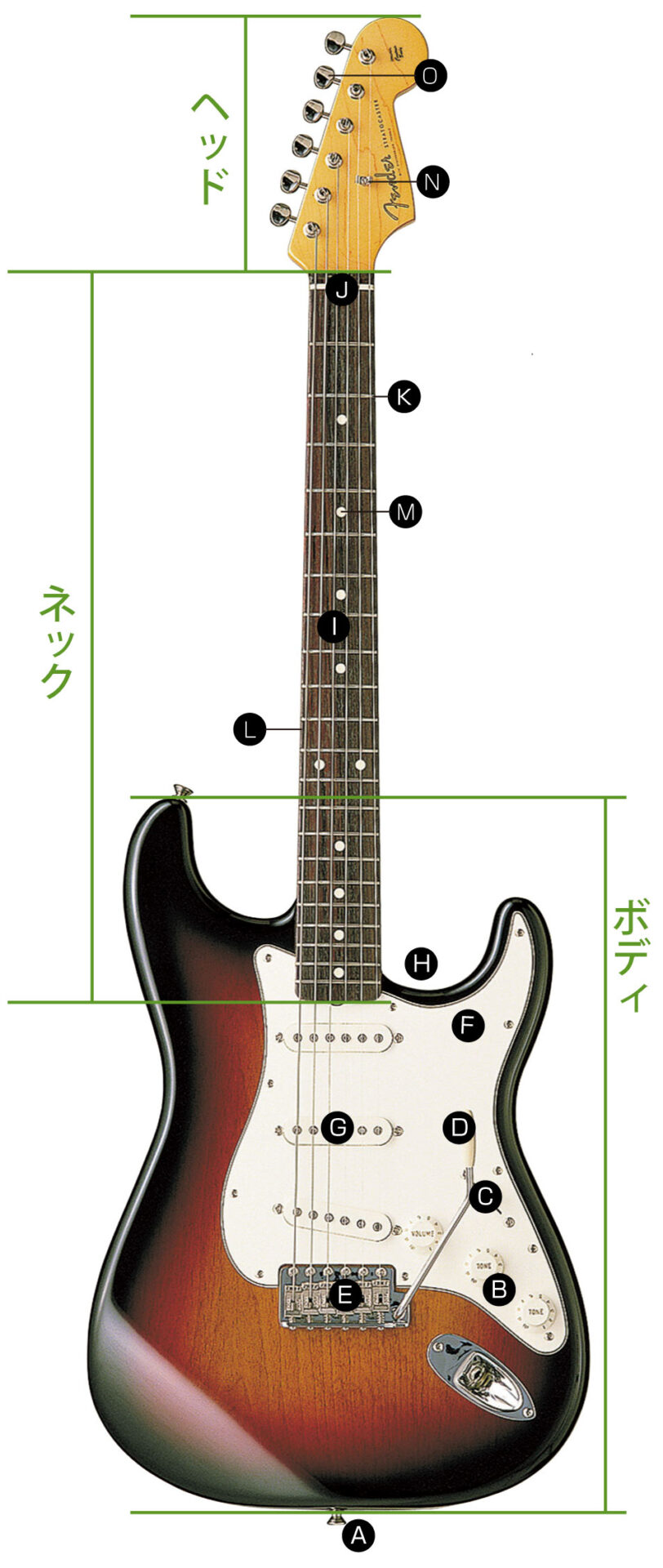

ストラトキャスター・タイプ

A:エンドピン (ストラップピン) ナット

ギターストラップを取り付ける部分。

立って演奏する際に必要。

B:コントロールノブ

音量(ボリューム)や音質(トーン)を調整するつまみ。

C:ピックアップ・セレクター

弦の音を拾うピックアップを切り替えるスイッチ。

さまざまな音色を作るのに使う。

D:アーム (トレモロ・アーム)

ブリッジに取り付けられ、押したり引いたりすると音の高さを変えられる。

E:ブリッジ

弦を支え、振動をボディに伝える部分。

弦の高さを調整する機能もある。

F:ピックガード

ピックでギターを弾くときにボディを傷つけないようにするための保護板。

G:ピックアップ

弦の振動を電気信号に変えて、アンプに送る装置。

音色を決める大事な部分。

H:カッタウェイ

ネックの高い位置(ハイポジション)を弾きやすくするためのくぼみ。

I:指板

ネックの表面部分で、弦を押さえて音を変えるところ。

J:ナット

弦がヘッドへ向かう際の支点となる部分。

弦の間隔や高さを決める役割がある。

K:フレット

指板に埋め込まれた金属のバー。

指で押さえた位置によって音の高さが変わる。

L:弦 (細い方から1弦→6弦)

1弦が一番細く、6弦が一番太い。

細い弦ほど高い音、太い弦ほど低い音が出る。

M:ポジションマーク (インレイ)

指板の特定の位置にあるマーク。

どのフレットを押さえているかを視覚的に把握しやすくするためのもの。

N:ストリングスガイド

弦をヘッド部分にしっかり固定し、ナットの溝に沿うように導くための小さなパーツ。

O:ペグ

弦の張り具合を調整し、チューニングをするための部品。

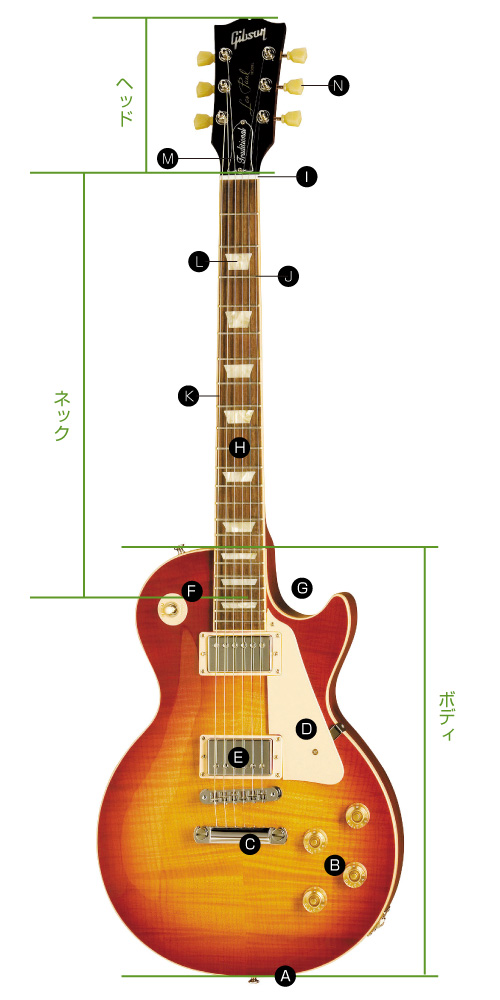

レスポール・タイプ

A:エンドピン (ストラップピン) ナット

ギターストラップを取り付ける部分。

立って演奏する際に必要。

B:コントロールノブ

音量(ボリューム)や音質(トーン)を調整するつまみ。

C:ブリッジ

弦を支え、振動をボディに伝える部分。

弦の高さを調整する機能もある。

D:ピックガード

ピックでギターを弾くときにボディを傷つけないようにするための保護板。

E:ピックアップ

弦の振動を電気信号に変えて、アンプに送る装置。

音色を決める大事な部分。

F:ピックアップ・セレクター

弦の音を拾うピックアップを切り替えるスイッチ。

さまざまな音色を作るのに使う。

G:カッタウェイ

ネックの高い位置(ハイポジション)を弾きやすくするためのくぼみ。

H:指板

ネックの表面部分で、弦を押さえて音を変えるところ。

I:ナット

弦がヘッドへ向かう際の支点となる部分。

弦の間隔や高さを決める役割がある。

J:フレット

指板に埋め込まれた金属のバー。

指で押さえた位置によって音の高さが変わる。

K:弦 (細い方から1弦→6弦)

1弦が一番細く、6弦が一番太い。

細い弦ほど高い音、太い弦ほど低い音が出る。

L:ポジションマーク (インレイ)

指板の特定の位置にあるマーク。

どのフレットを押さえているかを視覚的に把握しやすくするためのもの。

M:トラスロッドカバー

ネックの反りを調整するためのトラスロッドを覆うカバー。

N:ペグ(マシンヘッド、糸巻き)

弦の張り具合を調整し、チューニングをするための部品。

チューニング

チューニングって何?

チューニングとは、ギターの場合は6本、ベースの場合は4本の弦をそれぞれ決まった音程に調整することを言います(通常よりも1〜2本多い楽器もあります)。

まずこれが正確に出来ていないと、気持ち悪い音程になって楽器演奏として成り立ちません。

また、一度チューニングをしたと言っても、演奏中や保管中にも微妙にチューニングが狂っていきますので、楽器を弾く前には必ずチューニングする習慣を身につけましょう。

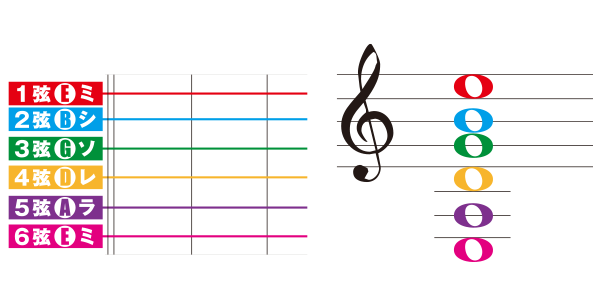

レギュラーチューニング

最も一般的な「レギュラーチューニング」 について説明します。

それぞれの弦をどの音に合わせるのか、下記の図をご覧下さい。それぞれの音程は弦をどこも押さえないで弾いた「開放弦」の音の高さです。

チューナーを使うチューニング

初心者には「チューナー」を使う方法が一番オススメです。

楽器に接続して音程を視覚的に確かめることが出来ますので、慣れていなくても正確にチューニングを合わせられます。

ペダルチューナー

足元に置いてギターの音をシールド入力で測定するタイプのチューナーです。シールド接続なら周囲の音の影響を受けにくく、より正確にチューニングを合わせることができます。

やり方

- 楽器のジャックとチューナーのインプットをシールドで繋いで、チューナーのスイッチを入れます。

クリップチューナーの場合は、ヘッドに挟んで電源を入れます。 - 各弦の開放をそれぞれ弾いて、太い6弦がEの音(ミ)を示すようにペグを回します。音が高いときには弦を緩め、音が低いときには弦を張ります。

※チューニングは音程を上げながら合わせましょう。下げながら合わせると狂いやすくなります。高すぎた場合は一旦チューニングを大きく下げてから、上げながら合わせて下さい。 - 太い弦から順に、ギターはE(ミ)→A(ラ)→D(レ)→G(ソ)→B(シ)→E(ミ)に合わせます。

ベースはE(ミ→/A(ラ)→D(レ)→G(ソ)に合わせます。 - 一通りチューニングが終わったら、もう一度、6弦から1弦までチューナーでチェックしてみましょう。

弦が張ることでネックに力がかかり、少し音程が狂っていることがあります。全部の弦が安定するまで何回か繰り返しましょう。

音叉を使うチューニング

音叉は二股に分かれた金属の棒で、柄を持って硬いところに当てると「ポーン」と綺麗な音がします。

慣れるまでは合わせるのが難しいものの、音叉を使ったチューニングは耳のトレーニングにもなります。またピアノやキーボードなどに、「ラ」の音を出してもらうのも良いでしょう。

音叉

ギターやベースのチューニングでは440Hz (ラ) の音の音叉を使います。音叉の柄の部分をつまみ、先端を軽く打って振動させます。

振動しているうちに柄の丸い部分をギターのトップ(表板)等の硬い物や耳元に近づけることで音が聞こえます。

やり方

- 音叉の「ポーン」という音に、5弦の開放弦の音を合わせます。

- 隣の弦の5F(フレット)押さえ、順番に合わせて下さい。

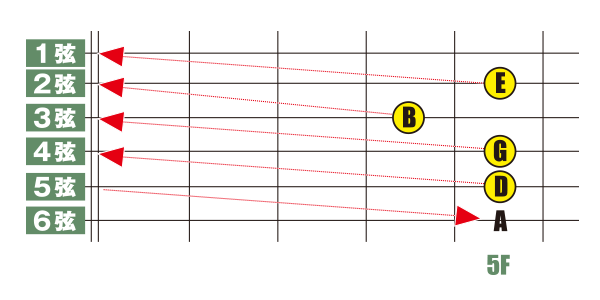

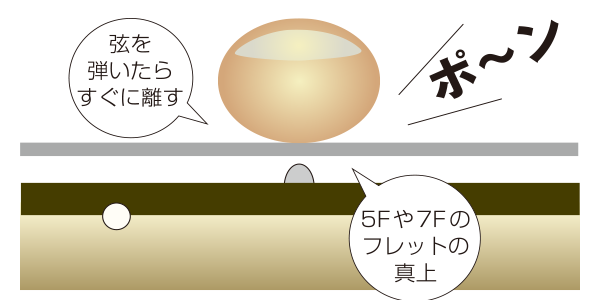

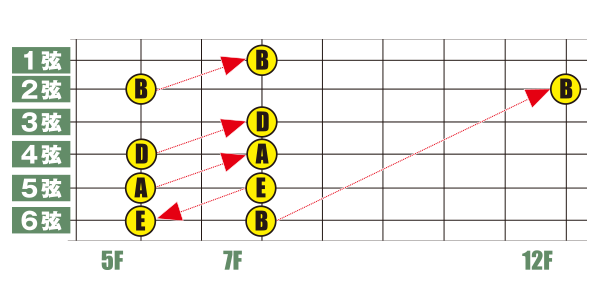

ハーモニクスで合わせるチューニング

ハーモニクスとは、指の腹を弦に軽く触れ、弦を弾いた直後に指を離して出す「ポーン」という高い音です。音の微妙なズレも分かりやすく、実音のチューニングより正確に合わせることができます。

やり方

- まず、5弦の開放弦の音をラ (A) に合わせます。

- 下記の図に従い、隣の弦を順番に合わせてください。

当ページで使用されている下記の他社ブランド名および製品名は各社の商標であり、 該当する項目を説明する目的でのみ使用されています。

なお、当ページ内で使用しております、写真、画像、 コンテンツ等は株式会社池部楽器店の所有物であり、一切の無断不正使用を固くお断りいたします。