3-3 調整のやり方 ~Play’n IKEBE GUITAR MANUAL~

ギターは弾いているうちに少しずつ状態が変わっていきます。「弦が押さえにくい」「音程がズレてる気がする」なんて感じたら、調整が必要かもしれません。適切な調整をすることで、弾きやすさや音のクオリティが向上します!

このページでは、ネックの調整、弦高&オクターブ調整、ピックアップの高さ調整など、ギターの基本的なセッティング方法を紹介します。

さらに、プロのリペアマンによるアドバイスも掲載!自分でできること、プロに頼むべきことが分かれば、より安心してギターを楽しめます。

この機会に、ギターのベストな状態をキープするコツを学びましょう。

ネックの調整

ネックは基本的に木材でできており、そこへ金属製の弦の強い張力が掛かっているので、気候の変化などの諸条件で反ってしまうことがあります。

ネックが反ってしまうと弦高が高すぎて弾きにくくなったり、逆に弦高が低くなって弦がびびったり、音の出ないポジションが出たりします。そういった場合に備え、ほとんどのネックには調整可能なトラスロッドが入っています。

リペア&カスタマイズ工房WSR監修の下記手順を参考に、十分注意して作業を行って下さい。

注意!!:楽器の調整には知識と経験が必要ですので、十分に下調べをし、楽器の扱いに慣れてから行いましょう。分からないことは、実際に手を加える前に必ず購入したお店に問い合わせてみましょう。お店の連絡先は、楽器のお買い上げの控えをご覧下さい。

弦が折れたり、捻じれたりしないように注意してください。オクターブが合わなかったり、一カ所だけビビるという場合、これが原因だったりもします。

フェンダー系ならポスト 2.5個分、ギブソン系ならポスト1個半分先から巻き始めると2~3巻きでチューニングが合います。

チューニングを合わせてネックの状態を見ます。

まず、6弦1フレットと最終フレットを押さえて7フレットあたりのフレットと弦の間隔をチェックします。

べったりとくっついていれば「逆ぞり」で、隙間があきすぎている場合は「順ぞり」です。ネックが真っ直ぐな状態では、 0.1mmぐらいの隙間があるかないかくらいで、7フレットあたりを軽く叩くと「ペシペシ」と音がします。

1弦側もチェックします。6弦側と間隔が違いすぎる場合はネックの「ねじれ」が、12〜17フレットあたりに隙間が見られる場合は、いわゆる「ハイハネ」が予想されますので、こんな場合は一度、リペアショップへ。

ネックの状態がチェックできたらトラスロッドを回します。

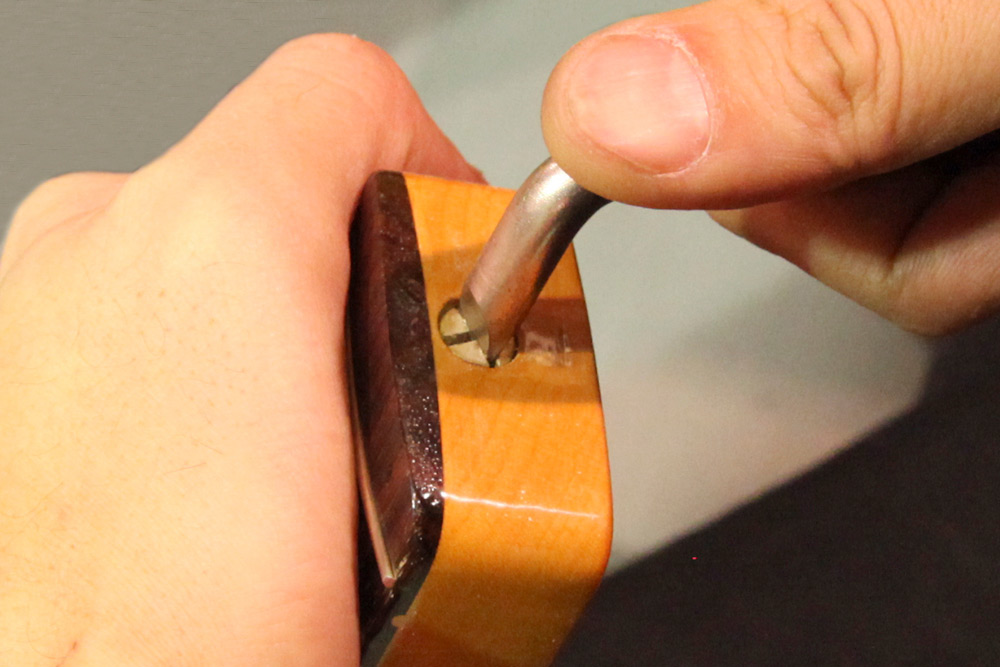

調整の際はしっかりとレンチを差し込み、トラスロッドのナットをつぶさないよう気を付けてください。

ギター正面に対して、時計回りで逆ぞり(締まる)方向、反時計回りで順ぞり(緩む)方向です。どのくらい回すかは、まさにカンと経験の世界ですが、1/4 回転ずつ様子をみながら回し、(1)〜(3)のチェックを繰り返しながら真っ直ぐな状態になるまで調整するのが良いでしょう。

何回まわしたかをチェックしておけば、ロッドを折らない限り元に戻らなくなる事はないと思いますので、ぜひチャレンジしてみて下さい。

トラスロッドで調整可能な「正常」な反り以外に、ネックのトラブルに「波打ち」「ねじれ」「元起き」などがあります。このような場合はトラスロッド調整では直りませんので、お買い上げ楽器店に問い合わせ、修理を依頼しましょう。

弦高&オクターブ調整

「ネック調整」の手順を踏んで、ネックをまっすぐにしたら、続いて弦高&オクターブ調整に挑戦しましょう。

こちらも、リペア&カスタマイズ工房WSR監修の下記手順を参考に、十分注意して作業を行って下さい。

弦高を判断をするに当たって一般のユーザーさんが行う場合、弦を押さえた感覚や目で見て決めていると思いますが、これは非常に難しいものです。それは、各弦のバランスをとるのが大変なことが大きな要因で、WSR にビビリやツマリで持ち込まれるギターの約30%は「弦高の下げすぎ」によるものです。

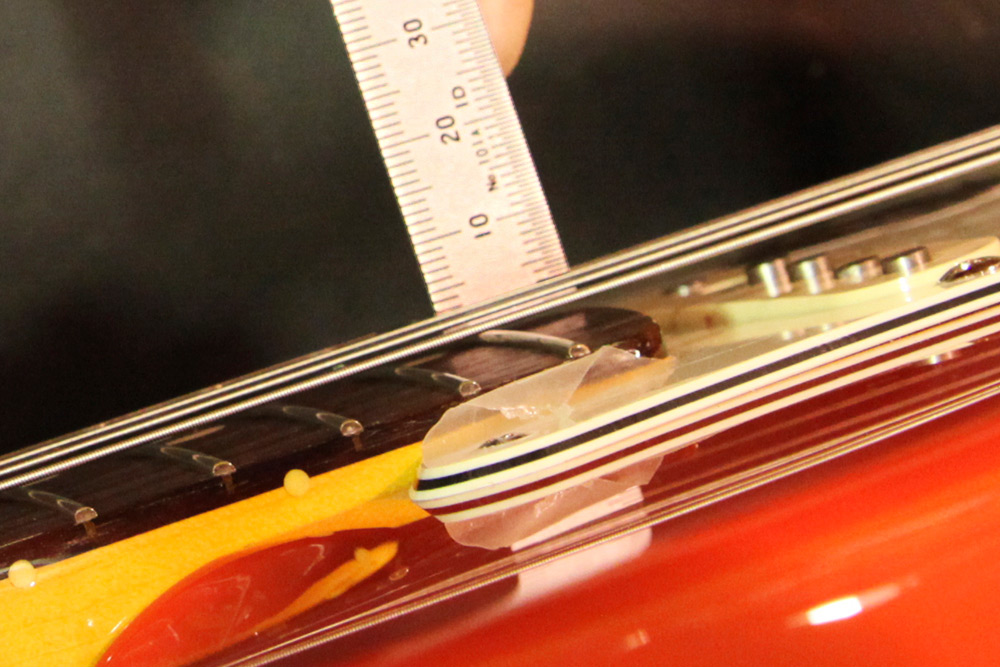

なので、スケール(ものさし) を使うことをオススメします。

数字で計ることによって各弦のバランスもとりやすくなり、適度な弦高も得やすくなります。

まず、最終フレットにスケールを垂直に当てて弦の下の部分からフレットまでの間を計ります。それを1~6弦まで順に行います。

WSRでは1~6弦まで順に高くしていき、低い設定では、1弦側が約1.5mm、6弦側が約2mm、高い設定で1弦側が約2~2.5mm、6弦側が約3~3.5mmぐらいに設定しています。全ての弦を同じ高さにするより、このように設定した方がバランスも良いようです。

上記の要領で弦高を調整しても、まだ弦高バランスが悪い場合は、ナット溝の不揃いが考えられます。

また開放で鳴らしたときに音が出なかったり、ビビリのある場合はナット溝が深くなりすぎているケースが考えられます。

ナット溝のチェックは簡単で、2フレットを押さえて1フレットと弦の間をみればわかります。これで隙間がなかったら要ナット交換、間が開きすぎていれば要調整となります。

続いてオクターブ調整に入ります。

チューナーを繋ぎ、まず12フレットのハーモニクスでチューニングを合わせた後、12フレットを押さえた実音と、12フレット上のハーモニクスのチューニングが合うように調整します。

もし実音が低ければブリッジのコマをネック側に、高ければボディエンド側にずらします。

この作業の注意点は、面倒でも一度チューニングを緩めてから行うということです。そうしないと弦が傷ついたり、折れ曲がったりしてしまいます。

さらに、コマを前後に動かした後は、弦高が変わってしまうので、最後に弦高調整を行い、もう一度オクターブチェックをしましょう。

以上のやり方でもオクターブが合わない場合は、弦がブリッジ部かナット付近で折れ曲がっていることが考えられます。

また、極稀にブリッジの取り付け位置がずれていることがありますので、その場合はWSRにお持ち込み下さい。

トレモロ・スプリングの調整

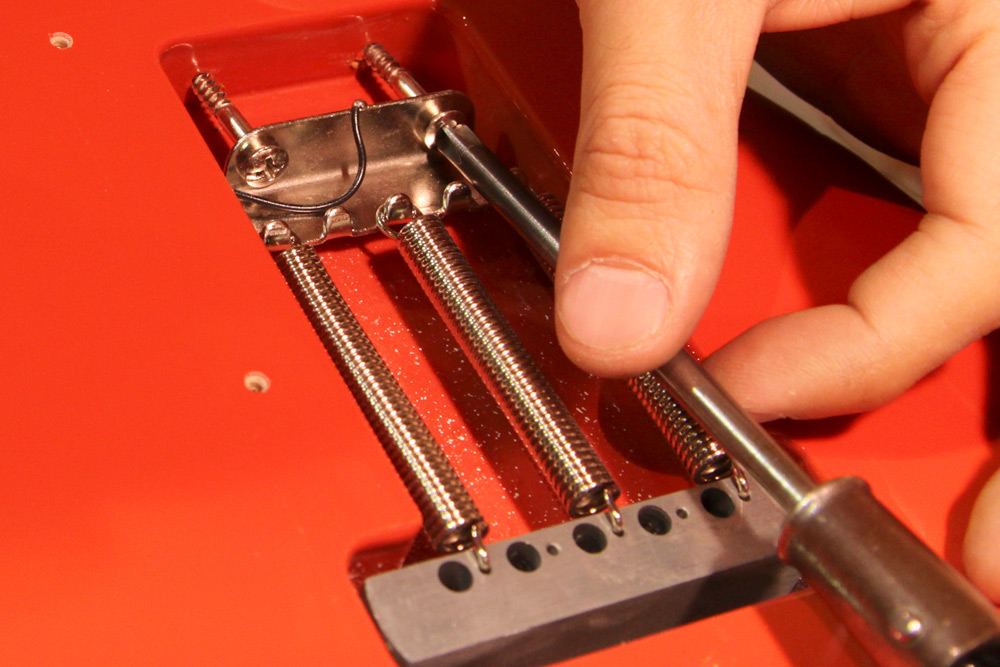

弦を交換した際に、ブリッジの後ろが持ち上がりすぎてしまった場合や、アームダウン&アップの動きが極端に固い場合は、ボディ背面のトレモロ・スプリングを調整します。

ボディ背面中央にあるトレモロ・ブリッジの裏パネルを外し、バネが引っ掛けてあるスプリングハンガーを止めている2本のネジをドライバーで、時計回りに回すとスプリングの張りが強くなってブリッジ後部が下がり、逆に回すと弱くなってアームの動きが軽くなります。

スプリングを調整するとチューニングも変わってきますので、バランスを取りながら繰り返し調整して下さい。

また、スプリングの本数でもアームの手ごたえは調整でき、通常のシンクロナイズド・トレモロではbスプリングが張れます。なおスプリングを増減する場合は弦を完全に緩めてから、裏返してスプリング・ハンガーを緩めて下さい。

ピックアップの高さ調整

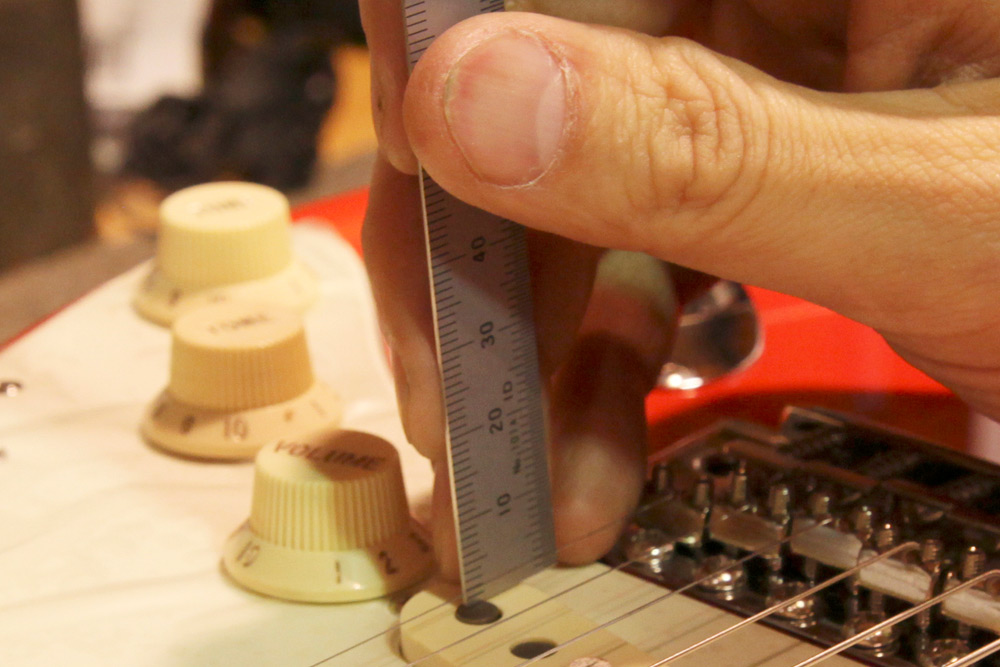

左右の取り付けネジを回してピックアップの高さを上下させ、弦との距離を調整し出力の調整を行ないます。

まずリア・ピックアップから調整します。最終フレットを押さえて、弦とリア・ピックアップの間が2~3mmになるように高さを調整してください。

クリーントーン・セッティングしたアンプにギターを繋ぎます。

注意‼:ピックアップを低くしすぎると、 ビックガードやエスカッションからピックアップが外れてしまうことがあります。その場合はピックガードやエスカッションを取り外して付け直さなければならなくなりますのでご注意下さい。

トレブル、ミドル、ベースといった「トーン」はツマミを真ん中に、リバーブやコーラスといった「エフェクト」はツマミをOFFにしておきます。その後、ギター側のボリュームを上げ、次にアンプ側のボリュームを徐々に上げましょう。

注意‼:電源を入れる前に、全てのボリュームやトーンを「0」にしておくこと!ボリュームやトーンのツマミを上げたままアンプの電源スイッチを入れたり切ったりしてしまうと、故障の原因になります。

ギターを弾いてアンプの出音を聞きながら、少しずつピックアップを上下させます。

弦から遠ざけると出力が弱くなって高域や低域が落ち着いて地味な感じの音に変わり、弦に近づけると音量は上がりますが高域が割れるような聴こえ方に、ピックアップの磁力に弦が引っ張られてチューニングやサスティーンが不自然になっていきます。

そのあたりの様子を見ながら自分にとってベストなポジションを見つけます。大音量にした場合やバンドアンサンブルに入った場合はまた違って聞こえますが、経験を積むまではある程度お好みでチャレンジするのが良いでしょう。

リア・ピックアップの高さが決まったら、次は左右の取り付けネジを回して角度を変え、低音弦と高音弦のバランスを取ります。6弦は太く、1弦は細いので聞こえてくる音量が異なる為です。クリーントーンのアンプで色々なピッキングを試しながら、ピックアップの角度を決めてください。

調整するとピックアップ上面は弦やボディに対して水平ではなく、高音弦側がやや高くなるセッティングになるのが一般的ですが、これもある程度好みに応じて調整していただいて構いません。

また、ピックアップによってはポールピースがネジ型になっていて各弦の微調整ができるタイプもあります。

リア・ピックアップのセッティングが決まったら、フロント・ピックアップのセッティングを行います。

ピックアップ・セレクターで切り替えながら、フロント・ピックアップの高さを上げ下げし、リア・ピックアップと音量バランスを取ります。

聴いた感覚で音量が同じくらいになるようにフロント・ピックアップの高さを調節します。

フロントの位置の方がリアより弦振動が大きいため、同じ出力のピックアップの場合フロントピックアップの方が低くなるはずです。

しかし、あらかじめフロントとリアで出力差を付けたセットが取り付けられている場合もありますので、その場合は高さの差は若干少なくなります。

そしてリア・ ピックアップに(4)同様、左右の取り付けネジを調整して低音弦と高音弦の音量バランスを取って下さい。

センターピックアップのあるモデルも同様にして前後のピックアップとの音量バランスを取ります。

さらに二つのピックアップ間のミックスサウンドも試してみて、バランス的に「おいしい音」になるよう考慮に入れられれば問題なしです!

プロフェッショナルに聞く

リペア & クラフトマン / 額田 誠 (ぬかだ まこと)

ギタークラフト・スクールを卒業後、池部楽器店へ入社。

「WSR」を立ち上げた後は、責任者、そしてクラフトマンとして膨大なオーダーに携わりつつ、新たな提案を生み出し、楽器の可能性の追求にもチカラを入れ続けている。

趣味は愛犬と戯れることとサーフィン。

WSR (ダブリュー・エス・アール)

渋谷旗艦店「イケシブ (IKEBE SHIBUYA)」の3階に拠点を構える、リペア&カスタマイズ工房 「WSR」。

額田を中心とした、丁寧かつ迅速なリペアはプロアマ問わず定評があり、好評を得ている。

チューンナップからフルコンプまで、様々なオーダーに対応可能。

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 スクエア B3F

TEL.03-6433-7957

wsr@ikebe.co.jp

楽器の取り扱いに精通したプロフェッショナルとして、いざというときに頼りになるリペアマン。

ここでは日々多くの楽器に向き合っている、渋谷に店舗を構えるリペア&カスタマイズ工房 「WSR」の代表、額田誠のインタビューをお送り致します。

調律できる=調律しなくちゃいけない。

ーまずは、楽器を弾いていく上で、「プレイヤー自身がやってみた方がいいこと」 をお聞きしたいのですが。

まずは、いじれる部分に関しては、いじっていいと思います。

調整をせずに持ち込まれる方が多いのですが、理由を聞くと「いじるのが恐い」という方がほとんどで。ただ、このギターマニュアルなどを見て、ある程度は分かると思うのです。

また、いじって完全に壊れることは、あまり無いと思いますし。

ー自分で調整を行うことの利点はなんでしょうか?

本来は、自分の楽器の状態を良く知っておくという意味で、ギターはどんどんいじるべきだと思います。

「どうしたら良くないのか」ということも知ることが大事ですし、いじることによって、より楽器に対する知識が分かってきます。

そうすると、その次に何が必要かが分かってきます。

例えば、ネックが反ったまま弾き続けているのと、ちゃんと調整をして弾き続けることは出来ることが違ってきます。

ちゃんとオクターブを合わせてちゃんと音を出すと、「鳴り」 や「コードの響き」が変わってきますので、そういう意味でも楽器を弾く際の「耳」が変わってくると思います。

「良いプレイヤー」は、ある程度は自分で上手く調整出来る方が多いですね。

ーどうやったら良くなるか、悪くなるか、知っておくと選択肢が増えますよね。

はい。

なので続けていくことで、「ここが悪い」という点が分かるようになります。そうなると「これは半田ゴテがあれば自分で出来る」といった具合に対応出来たりもしますし、そういう部分はプレイすることと同じくらい大事なことだと思います。

ーでは、次に 「改造」というテーマでお聞きします。 様々な依頼があると思いますが、まず最初に改造をしようとして依頼してくる案件はどういったものが多いですか?

多いのはやはりピックアップです。シングル・ピックアップをハムバッカー・ピックアップに変えたりなどですね。

ー分かりやすく音に影響が出るところからですね。

そうですね。あとは、ペグをロックペグに変えたりする方も多いですね。

そこから先は、練習して上手くなって、興味本位で改造するというよりも、プレイするにあたって必要となってきたら改造を行う場合が多くなりますね。

例えば、フレットを少し大きいフレットに打ち変えて弾きやすくしたり。

ー必要に応じての改造、ということになる訳ですね。

改造は、自分のスタイルが見えてきて初めて 「こうするべきだ」 という形になりますので。

そこまではとにかく練習です。そして調整も練習です。

ピアノなどと違ってギターは自分で「調律出来る」。それは、イコール「調律しなくちゃいけない」なんです。

練習を重ねる内に、プレイだけのことを考えていればいいという訳にはいかなくなります。ギターはたくさんの部品が組み込まれて作られたものなので、練習をすればするほど不具合は出てきます。

それを通常の状態に持っていく技術は絶対に必要です。

プレイの上達とセットでそういった技術も身につけてほしいですね。

当ページで使用されている下記の他社ブランド名および製品名は各社の商標であり、 該当する項目を説明する目的でのみ使用されています。

なお、当ページ内で使用しております、写真、画像、 コンテンツ等は株式会社池部楽器店の所有物であり、一切の無断不正使用を固くお断りいたします。